本文

子宮頸がん予防ワクチン

ヒトパピローマウイルス感染症予防ワクチン(HPVワクチン)について

キャッチアップ接種対象の方へ

定期予防接種(子宮頸がんキャッチアップ)の実施期間の延長について

1.対象者

平成9年度生まれから平成20年度生まれ(誕生日が1997年4月2日から2009年4月1日)の女性

で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

2.期間

令和8年3月31日まで

シルガード9(9価ワクチン)が定期接種の対象ワクチンになりました

令和5(2023)年4月よりシルガード9(9価ワクチン)も定期接種の対象となりました。

HPVワクチンは、子宮頸がんの原因となる、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を防ぐワクチンです。HPVワクチンには、9価のワクチンのほかに、2種類のワクチン(2価のワクチン、4価のワクチン)があります。どのワクチンを接種するかは、医師にご相談ください。

シルガード9についての詳細は、末尾にあります厚生労働省のホームページ「9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について」をご覧ください。

ヒトパピローマウイルス感染症予防ワクチン(HPVワクチン)定期接種の積極的な接種勧奨の再開

子宮頸がん予防ワクチン接種については、令和3年11月26日の厚生労働省の通知により、接種勧奨を再開することとなりました。

これは、国の検討部会において、HPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたためです。接種を希望する方は、有効性と副反応を十分理解した上で受けることができます。

なお、HPVワクチンの積極的な接種勧奨を差し控えている間に接種機会を逃した平成9年度生まれ~平成17年度生まれまで(誕生日が平成9(1997)年4月2日から平成18(2006)年4月1日)の女性は、令和4年度から自己負担なく無料で接種を行える「キャッチアップ接種対象」となります。(詳しくはキャッチアップ接種対象の方へをご覧ください。)

ヒトパピローマウイルス感染症とは

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性経験のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんを始め、肛門がん、膣がんなどのがんや尖圭コンジローマ等多くの病気の発生に関わっています。特に、近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。

HPVワクチンを導入することにより、子宮頸がんの前がん病変を予防する効果が示されています。また、接種が進んでいる一部の国では、子宮頸がんそのものを予防する効果があることも分かってきています。

ワクチンについて正しく知り、「接種する・しない」を自分自身で考え、選びましょう。

HPVワクチンについて知ってください 子宮頸がん予防の最前線(厚生労働省)<外部リンク>

他の予防接種との接種間隔

HPVワクチンとほかの予防接種(新型コロナウイルス感染症予防接種、インフルエンザ等)との同時接種は医師が特に認めた場合は可能です。また、ほかのワクチンとの接種間隔に定めはありません。

定期接種対象の方へ

1.定期接種対象

次の2つを満たす方が定期接種対象となります。

- 接種日時点で東松山市に住民登録がある。

- 小学校6年~高校1年相当の女の子(標準的には中学校1年生)

2.接種期間

高校1年生である年度末の3月31日まで

3.ワクチンの種類

ワクチンは3種類あります。原則として、いずれかを選び最後まで同じ種類を接種します。

予防接種取扱医療機関で取り扱っているワクチンをご確認ください。

【シルガード9(9価ワクチン)】

9種類のヒトパピローマウイルスの感染を予防する。その中でも子宮頸がんの原因の80パーセントから90パーセントを占める7種類(「16型」「18型」「31型」「33型」「45型」「52型」「58型」)のヒトパピローマウイルスの感染を予防する。(予防できる範囲は、81.0パーセントから90.7パーセント)

【ガーダシル(4価ワクチン)】

「16型」と「18型」に加え、尖圭コンジローマ等も予防する。(予防できる範囲は、64.9パーセントから71.2パーセント)

(参考)尖圭コンジローマ:生殖器にできる良性のイボで、若年者(10~20代)に良く発症し、一度感染すると再発を繰り返す。

【サーバリックス(2価ワクチン)】

「16型」と「18型」ヒトパピローマウイルスの感染を予防する。(予防できる範囲は、64.9パーセントから71.2パーセント)

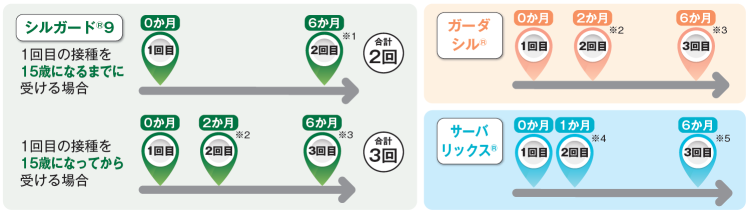

4.接種回数と接種間隔

ワクチンによって接種間隔が異なりますので、ご注意ください。

シルガード9(9価)

(注意) 接種を開始する年齢で、接種回数が異なります。

【1回目の接種を15歳未満で接種する場合】

接種回数:2回接種

接種間隔

1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あける。

【1回目の接種を15歳以上で接種する場合】

接種回数:3回接種

接種間隔

2月の間隔をあけて2回行った後、初回1回目の接種から6月の間隔をあけて1回行うこと。 ただし、当該方法をとることができない場合は、1月以上の間隔をあけて2回接種した後、2回目の注射から3月以上の間隔をあけて1回

(注意) 原則、同じワクチンを合計3回接種することをお勧めします。

(注意) 医師と相談の上、2価または4価のHPVワクチンを接種した後に9価ワクチンを接種することも可能となっていますが、効果やリスクについての科学的知見は限定されています。

(注意)1 1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

(注意)2・3 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(注意2)、3回目は2回目から3か月以上(注意3)あけます。

(注意)4・5 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(注意4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(注意5)あけます。

ガーダシル(4価)

接種回数: 3回

標準的な接種期間

1回目から2か月の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目から6か月の間隔をおいて3回目を接種

(注意) ただし、当該方法をとることができない場合は「法定接種期間」内の間隔で接種

法定接種期間

1回目から1か月以上の間隔をおいて2回目を接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種

サーバリックス(2価)

接種回数

3回

標準的な接種期間

1回目から1か月の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目から6か月の間隔をおいて3回目を接種

(注意) ただし、当該方法をとることができない場合は「法定接種期間」内の間隔で接種

法定接種期間

1回目から1か月以上の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔を おいて3回目を接種

5.接種場所

予防接種取扱医療機関へご予約のうえ、お受けください。

子宮頸がん予防接種取扱医療機関(市内) [PDFファイル/104KB]

(注意)医療機関のワクチンの在庫状況や休診日等により、希望の接種日に接種できないこともあります。具体的なスケジュールについては、接種医とご相談ください。

6.接種費用

無料

7.必要なもの

- 東松山市の予診票(お手元に予診票をお持ちでない方、市外で接種を希望される方は、健康推進課(保健センター)までお問い合わせください。)

- 健康保険証

- 母子健康手帳

8.HPVワクチンの副反応(厚生労働省ホームページより)

HPVワクチン接種後に見られる主な副反応として、発熱や接種した部位の痛みや腫れ、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神などが挙げられます。

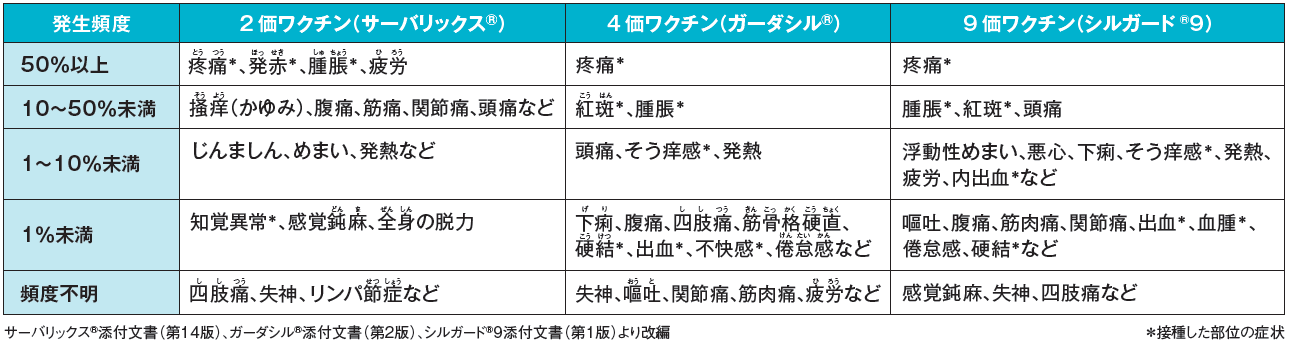

【HPVワクチンの主な副反応】

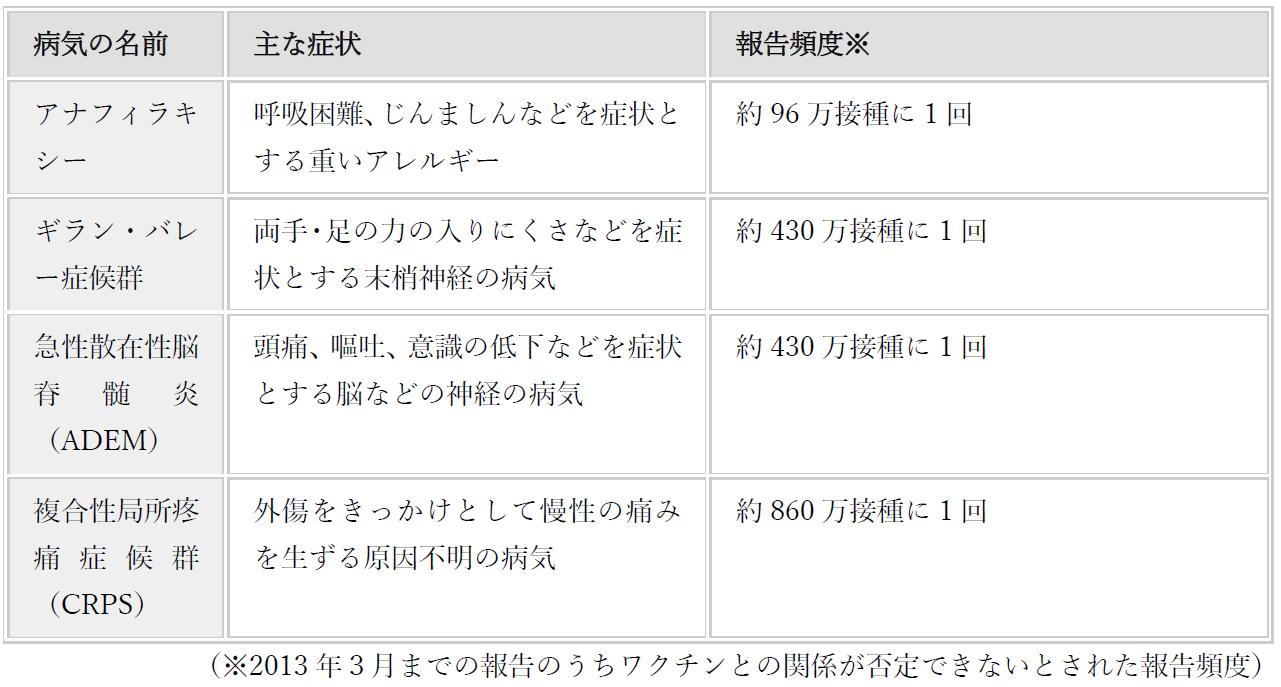

また、ワクチン接種後に見られる副反応が疑われる症状については、接種との因果関係を問わず収集しており、定期的に専門家が分析・評価しています。その中には、稀に重い症状の報告もあり、具体的には以下のとおりとなっています。

【稀に起こる重い症状】

・HPVワクチンの副反応の詳細については、以下のリンク先をご参照ください。

HPVワクチンQ&A(厚生労働省)<外部リンク>

9.参考資料(リーフレット)

- HPV(ヒトパピローマウイルス)は、子宮頸がんの原因となるウイルスです。

このウイルスによる感染の一部を防ぎ、子宮頸がんを予防するための方法として、接種をご検討ください。 - 定期接種を検討される方は、以下のリーフレットを必ずお読みいただき、このワクチンの有効性とリスク等を十分にご理解いただいた上で、体調の良い時に接種を受けてください。

小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版) [PDFファイル/7.04MB]

小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版) [PDFファイル/5.76MB]

キャッチアップ接種期間の実施期間延長についてのお知らせリーフレット [PDFファイル/578KB]

9価HPVワクチン接種のお知らせリーフレット [PDFファイル/573KB]

9価HPVワクチン接種のお知らせリーフレット(キャッチアップ版) [PDFファイル/476KB]

HPVワクチンの接種を受けた方へ

HPVワクチンの接種を受けた後は、体調に変化がないか十分に注意してください。

詳しい情報は下記のリーフレットをご覧ください

HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ

(リーフレット受けた後版)

受けた後版[PDFファイル/1.18MB]

HPVワクチンに関する相談先

HPVワクチンに関しての相談は以下をご参照ください。

接種後に、健康に異常があるとき

まずは、接種を受けた医師・かかりつけの医師にご相談ください。

各都道府県において、「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関」を選定しています。

協力医療機関の受診については、接種を受けた医師又はかかりつけの医師にご相談ください。

『ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関』<外部リンク>

不安や疑問があるとき、困ったことがあるとき

【ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口】

各都道府県において、衛生部局と教育部局の1箇所ずつ「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口」を設置しています。

『ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口』<外部リンク>

【厚生労働省】HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談窓口

厚生労働省の「感染症・予防接種相談窓口」では、子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを含む、予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般について、相談にお応えします。

(注意)行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。

(注意)本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間会社により運営されています。

(注意)オペレーターへの暴言、性的発言、セクハラ等の入電はご遠慮ください。他の入電者様の対応に支障が生じております。

詳細は 感染症・予防接種相談窓口(厚生労働省)<外部リンク>をご確認ください。

受付日時 午前9時から午後5時まで (土日祝日、年末年始を除く)

予防接種による健康被害救済に関する相談

東松山市健康推進課(保健センター)予防接種担当にご相談ください。

定期予防接種による健康被害救済制度については、「予防接種健康被害救済制度」のページを

ご覧ください。

関連リンク

子宮頸がんとHPVワクチン(厚生労働省)<外部リンク>

HPVワクチンQ&A(厚生労働省)<外部リンク>

感染症・予防接種相談窓口(厚生労働省)<外部リンク>